NOUVEAUTÉS

RACHEL BESPALOFF

Le monde du condamné à mort

Sur l’œuvre d’Albert Camus

À partir de quelques grandes œuvres de Camus (principalement La Peste, Caligula et le Malentendu), Rachel Bespaloff propose dans ce petit livre une réflexion existentielle pleine de finesse et de profondeur sur la mort et l’existence. Analysant les grands thèmes de l’œuvre de Camus (la question centrale de la liberté dans un monde sans transcendance, celle de la volonté de puissance, héritée d’un dialogue fécond avec Nietzsche, la question de la sainteté dans un monde sans Dieu, le mal et l’extériorisation du mal) en les mettant en regard avec les dévoiements des pensées de Nietzsche et de Marx, réifiées et systématisées, ainsi qu’avec la révolte et l’énergie romantiques tels qu’elles ont pu être traduites par Stendhal et Balzac, elle rend hommage à la probité et au talent artistique d’un classique français imprégné de latinité et d’hellénité qui a su rendre palpable le passage du monde romantique au monde moderne, du siècle de Satan au siècle de Sisyphe.

À partir de quelques grandes œuvres de Camus (principalement La Peste, Caligula et le Malentendu), Rachel Bespaloff propose dans ce petit livre une réflexion existentielle pleine de finesse et de profondeur sur la mort et l’existence. Analysant les grands thèmes de l’œuvre de Camus (la question centrale de la liberté dans un monde sans transcendance, celle de la volonté de puissance, héritée d’un dialogue fécond avec Nietzsche, la question de la sainteté dans un monde sans Dieu, le mal et l’extériorisation du mal) en les mettant en regard avec les dévoiements des pensées de Nietzsche et de Marx, réifiées et systématisées, ainsi qu’avec la révolte et l’énergie romantiques tels qu’elles ont pu être traduites par Stendhal et Balzac, elle rend hommage à la probité et au talent artistique d’un classique français imprégné de latinité et d’hellénité qui a su rendre palpable le passage du monde romantique au monde moderne, du siècle de Satan au siècle de Sisyphe.

MARIA ZAMBRANO

La pensée vivante de Sénèque

Maria Zambrano a toujours eu envie d’écrire sur Sénèque l’Andalou. Pour elle, Sénèque n’était pas qu’un philosophe, c’était un lieu de retour, une retraite, un refuge. Parce qu’en fin de compte, nous revenons toujours chez nous, elle nous offre ici une magnifique déambulation dans l’œuvre du philosophe latin. Sénèque n’est pas un systématique ; la logique et la métaphysique n’ont pas d’importance pour lui. Ce qui compte, c’est la pensée tout entière orientée vers la réalisation d’une « vie bonne ». Pour Maria Zambrano, il représente un modèle d' »adoucissement » de la raison, une raison médiatrice entre espoir et désespoir, une raison au service de la vie, qui est une consolation et un remède à notre impuissance face à notre condition mortelle et notre soumission à des puissances envahissantes. La maîtrise de soi, la paix, la tranquillité d’esprit, la vie retirée, la résignation, la séparation d’avec les passions du vulgaire, l’amitié, la clémence, sont quelques-unes des notions importantes du projet sénéquéen, qui font de la philosophie du sage cordouan une philosophie sans cesse vivante. Pour la réactualiser, Maria Zambrano commente des extraits choisis de son œuvre avec une pertinence, une vivacité et une acuité intellectuelles à travers lesquelles percent l’enthousiasme.

Face aux défis technologiques et écologiques : l’éthique de Bernard Charbonneau et Jacques Ellul

Près de trente ans après leur mort, Jacques Ellul (1912-1994) et Bernard Charbonneau (1910-1996) commencent enfin à bénéficier d’une reconnaissance dont ils ont été privés de leur vivant. Leurs innovations conceptuelles (« engagement dégagé », « non-puissance », « Grande Mue », « nature et liberté »…) sont des ressources inégalées pour affronter les défis du présent. Mais il est une dimension de leur pensée qui n’a pas encore reçu l’attention qu’elle mérite : leur témoignage et leurs propositions d’ordre proprement éthique. Car les deux amis étaient loin de réduire leur vie à la recherche théorique et à l’écriture. Méconnus, leurs engagements témoignent de fermes convictions, et surtout du souci d’assurer une cohérence entre leur pensée et leur existence concrète. Aussi nous ont-ils transmis des pistes de réflexion et d’action susceptibles d’orienter, non seulement nos propres recherches, mais nos choix de vie. C’est cette lacune que le présent volume cherche à combler : éthique de la liberté, éthique de la limite, éthique de l’engagement dégagé, éthique de la résistance sont ici mises en lumière, parfois appuyés par des témoignages de première main, tout en gardant le souci d’honorer la « pensée commune » aux deux Gascons. Le tout pour passer de la dénonciation des impostures de notre temps à la proposition de styles de vie créateurs, incarnés voire radicaux que notre époque des défis écologiques et technologiques inégalés rend nécessaire.

Près de trente ans après leur mort, Jacques Ellul (1912-1994) et Bernard Charbonneau (1910-1996) commencent enfin à bénéficier d’une reconnaissance dont ils ont été privés de leur vivant. Leurs innovations conceptuelles (« engagement dégagé », « non-puissance », « Grande Mue », « nature et liberté »…) sont des ressources inégalées pour affronter les défis du présent. Mais il est une dimension de leur pensée qui n’a pas encore reçu l’attention qu’elle mérite : leur témoignage et leurs propositions d’ordre proprement éthique. Car les deux amis étaient loin de réduire leur vie à la recherche théorique et à l’écriture. Méconnus, leurs engagements témoignent de fermes convictions, et surtout du souci d’assurer une cohérence entre leur pensée et leur existence concrète. Aussi nous ont-ils transmis des pistes de réflexion et d’action susceptibles d’orienter, non seulement nos propres recherches, mais nos choix de vie. C’est cette lacune que le présent volume cherche à combler : éthique de la liberté, éthique de la limite, éthique de l’engagement dégagé, éthique de la résistance sont ici mises en lumière, parfois appuyés par des témoignages de première main, tout en gardant le souci d’honorer la « pensée commune » aux deux Gascons. Le tout pour passer de la dénonciation des impostures de notre temps à la proposition de styles de vie créateurs, incarnés voire radicaux que notre époque des défis écologiques et technologiques inégalés rend nécessaire.

CHARLES PÉGUY

Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne

Écrit exceptionnel de Charles Péguy, la note sur M. Descartes parle cependant de tout sauf de René Descartes. Le grand philosophe n’est en effet que le prétexte introductif à un voyage à travers les méandres clairs et sinueux si caractéristique de la pensée de Péguy, et notamment ses thèmes fétiches : la pensée de Bergson, grand penseur du temps ; le Juif et le Chrétien ; le catholicisme ; l’écriture et le durcissement de la pensée ; la Grâce et la Sainteté. Ces dernières sont au coeur de l’ouvrage : Péguy ne se lasse pas, dans des réflexions d’une force rigoureuse et d’un lyrisme tenu, d’analyser à travers elles de grandes figures comme le Polyeucte de Corneille, Saint-Louis et Jeanne d’Arc ; mais aussi de revenir en longueur sur la chevalerie française, la royauté, l’Histoire de France. À travers ces cheminements si pleins d’une nécessité qui lui est propre, Péguy revient ensuite longuement sur la sainteté de Jésus, sur l’avilissement du monde moderne, l’épargne, l’avarice et même les fonctionnaires et la retraite. Un livre d’un charme, d’une profondeur et d’une fascination infinies, dans lequel s’épanouit le meilleur de Péguy.

BERNARD CHARBONNEAU

La Propriété c’est l’envol

Les logiques glacées et abstraites du Capital, de l’État, de la Science et de la Technique convergent pour nous exproprier d’un rapport au monde personnel et durable. Penseur de la liberté incarnée, Bernard Charbonneau décrit dans cet inédit de premier plan la mise en place progressive d’un monde dans lequel, n’ayant plus rien à s’approprier, l’homme ne possédera bientôt plus rien en propre qu’un matricule.

Les logiques glacées et abstraites du Capital, de l’État, de la Science et de la Technique convergent pour nous exproprier d’un rapport au monde personnel et durable. Penseur de la liberté incarnée, Bernard Charbonneau décrit dans cet inédit de premier plan la mise en place progressive d’un monde dans lequel, n’ayant plus rien à s’approprier, l’homme ne possédera bientôt plus rien en propre qu’un matricule.

Pour lutter contre cette funeste perspective, il défend la possession, qu’elle soit personnelle, familiale ou communautaire, qui permet à la liberté de s’ancrer dans le réel. Certes, à première vue la propriété semble l’obstacle à la liberté : à la disponibilité, au mouvement, au don. Ce serait vrai si l’homme n’était qu’un pur esprit. Mais si la liberté des anges et des saints peut se passer de propriété, celle du commun des mortels dépend de l’appropriation par quoi un peu d’esprit passe dans les choses et y laisse sa trace. Pour être un homme libre il me faut ma maison, un territoire où je puisse déployer en sûreté une activité à ma mesure.

EZRA POUND

Anthologie classique définie par Confucius

L’Anthologie classique (le Shijing) rassemble les 305 poèmes – chansons populaires, odes pour les cérémonies de cour, odes religieuses -sélectionnés et ordonnés, selon la tradition, par Confucius (551-479 av. J.-C.), dont la doctrine politique et sociale fut érigée en religion d’Etat et marqua profondément la civilisation chinoise.

Ezra Pound voyait dans le confucianisme un véritable « code de la vie » et une possibilité de renouvellement pour l’Occident. Après Les Entretiens de Confucius (ou Analectes), le poète américain traduit donc les odes confucéennes au temps de sa détention à l’hôpital St. Elizabeth’s.

Sa connaissance du chinois peut sembler rudimentaire : il suit l’enseignement de son maître Fenollosa, et ses solutions ne sont pas exemptes de fantaisie. Toutefois, Pound accorde une importance particulière au travail de traduction et voit dans la concordance des langues un critère majeur de civilisation. Il préfère par conséquent toujours la restitution d’une inflexion vivante au strict respect de la syntaxe.

Une approche non conventionnelle mais efficace, qu’avait remarquée Simon Leys : « Pound ne savait guère le chinois ; ses interprétations sont quelquefois loufoques… mais Pound a fait preuve d’une infaillible intuition des rythmes de l’original… son oreille ne se trompe jamais, et dans ce domaine il nous administre une leçon exemplaire. »

PHILITT N°14

La technique ou l’enjeu prométhéen du XXIe siècle

ERNESTO SABATO

Éducation et crise de l’homme

NICOLAS BERDIAEFF

L’Homme et la machine

Réimpression

CRISTINA CAMPO

Si tu étais là, Lettres à Maria Zambrano (1961-75)

Les magnifiques lettres que Cristina Campo a écrites à María Zambrano entre 1961 et 1975 nous permettent de découvrir un sommet de l’écriture épistolaire campienne.

Le quotidien, la joie, la poésie et les poèmes, l’écriture, mais aussi les amis, les livres, la liturgie, la prière, la spiritualité ; et bien sûr la distance et la nostalgie (dans la fidélité, la confiance et la tendresse, en passant par la douleur et l’espérance), tout « ce qui rend possible l’attente indéfinie d’un miracle » : voilà tout ce que confie Cristina Campo à son amie lointaine, qui transfigurera leurs échanges et leur amitié en les mettant au centre de ses recherches philosophiques sur la figure aurorale de la flamme, le petit traité inépuisable que María Zambrano dédia en 1977 à la mémoire de Vittoria-Costina.

Une clé d’accès indispensable pour une connaissance authentique de la vie et de l’œuvre de deux des plus importantes figures féminines du XX siècle.

ÉLISABETH BART

Les Incandescentes : Simone Weil, Cristina Campo, Maria Zambrano

Elles ont brûlé, dans les ténèbres du XXe siècle cette longue nuit de guerres, de totalitarismes, de barbarie où nous errons encore, de leur désir de vérité et de cette volonté qui consiste à aimer inconditionnellement.

Trois femmes, trois voix qui s’entrelacent sans le savoir en une seule flamme dans la nuit ou le Verbe se fait silence, dans trois langues vivantes et sœurs, le français, l’italien, l’espagnol. Si différentes dans leur absolue singularité, elles se ressemblent, toutes trois de la lignée d’Antigone, éminente figure du sacrifice, de l’offrande sans concession, de l’amour sans conditions, du moi consumé pour accéder à l’être, sans lesquels il n’est pas de révolte authentique.

Dans le temps de vie qui leur fut imparti, brève et fulgurante trajectoire de Simone Weil (1909-1943), morte à trente-quatre ans, longue vie de María Zambrano (1904-1991) du début à la fin du siècle, parcours orienté dès la naissance par la maladie pour Cristina Campo (1923-1977) qui ne connut pas la vieillesse, elles ont eu cette capacité si rare de transformer leur vie en destin.

CHARLES PEGUY

De la situation faite au parti intellectuel dans le monde moderne devant les accidents de la gloire temporelle

Dans cette Situation, Péguy accuse le positivisme engendré par le monde moderne de s’être substitué aux anciennes humanités.

Il prend pour cible le « parti intellectuel », son arrivisme, son arrogance et son mépris des traditions spirituelles du passé, sa « barbarie » nouvelle plus dangereuse encore que celle des partis politiques, son péché d’avoir réduit l’ancien désir de gloire, spirituel et légitime, en une forme de domination temporelle, pleine de mesquinerie, de bureaucratie et de parvenus.

ERNESTO SABATO

Censure, liberté et droit à la divergence

Dans ce court essai, Ernesto Sabato (qui fut rapporteur des crimes commis durant la dictature argentine de Videla), met en garde contre le dogmatisme et l’idéologie, qui, quels que soient les idéaux qu’ils servent, finissent toujours, avec leurs mensonges, leurs lieux communs et leur mauvaise foi, par brider la liberté d’expression et de création

et contribuer à l’instauration de régimes totalitaires. Il met particulièrement en garde contre l’idée même de chasse aux sorcières, et la pente glissante à laquelle elles mènent invariablement : destruction de tout et de tous, rejet en bloc de l’Histoire et des fondements de toute culture, règne du mensonge, de l’ignorance, de l’intolérance et de la violence, qui entretient un troublant parallèle avec la cancel culture d’aujourd’hui, qui n’en est, dans le monde occidental, que le dernier avatar contemporain.

EZRA POUND

Patria Mia

Avec Patria mia, Pound dresse un portrait enthousiaste des Etats-Unis dont il loue l’optimisme impérissable, la fierté de sa richesse et de son sens pratique. Mais il émet aussi des critiques parfois âpres à l’encontre des revues littéraires formatées au goût du jour et surtout des universités qui offrent un enseignement de plus en plus spécialisé au détriment d’une formation humaniste propice au développement d’une pensée libre. Cet essai inédit est rédigé au moment où Londres et Paris se disputent les expérimentations littéraires et artistiques les plus novatrices.

BERNARD CHARBONNEAU

Résister au totalitarisme industriel : actualité de la pensée de Bernard Charbonneau

Dès les années 1930, Bernard Charbonneau acquiert la conviction que le XX° siècle serait à la fois celui du saccage de la nature et celui du totalitarisme. En effet « le régime totalitaire pourrait se définir comme un brusque accomplissement des virtualités sociales de la technique » (L’État). La course aveugle au développement industriel et technoscientifique engendre une désorganisation environnementale et sociale et des crises d’une gravité croissante. Le seul moyen d’éviter le chaos qui s’annonce sera alors de procéder à une réorganisation en profondeur de la vie économique et sociale, et pour cela il faudra exercer un contrôle rigoureux des activités humaines et des territoires qui ne laisse rien de côté. La préservation du taux d’oxygène nécessaire à la vie ne pourra être assurée qu’en sacrifiant cet autre fluide vital : la liberté. L’émergence de la problématique écologiste nous permettra-t-elle de résister aux tendances totalitaires du système techno-industriel ?

GILBERT MERLIO

Sisyphe et le Surhomme : les traces de Nietszche chez Camus

PHILLIT n°13

Quel destin pour l’homme du XXIe siècle ?

PHILITT propose une réflexion sur les modes de vie contemporains. Quelles sont les nouvelles aliénations ? Que peut bien signifier renouer avec une supposée authenticité ? Comment comprendre cette volonté nouvelle de ralentir ? Allons-nous vers un retour à l’essentiel ou vers une société désincarnée où le relationnel est détruit ? Faut-il formuler une nouvelle définition de l’homme et de la culture ?

BERNARD CHARBONNEAU

Le Système et le chaos

GEORGE ORWELL

Le Lion et la licorne

(Patriotisme et socialisme)

Alors que les avions allemands bombardent incessamment Londres, Orwell livre ses réflexions sur la situation britannique et en vient à la conclusion suivante : la seule manière de résister au nazisme et au communisme totalitaires, c’est de défendre une révolution socialiste et patriote au Royaume-Uni. Dans l’un de ses essais les plus importants, Orwell s’en prend au système de classe britannique dépassé et vieilli, alliance entre aristocratie dépassée voire idéologiquement compromise avec le nazisme, uniquement soucieuse de ses intérêts de classe, et intellectuels défaitistes, antipatriotes et souvent sympathisants soviétiques. Il plaide à la place pour un socialisme démocratique typiquement anglais, fondé sur la longue histoire de l’Angleterre et les vertus du peuple britannique, unifiant élites et peuple dans un système plus juste et plus égalitaire, dont « Le lion et la licorne », figures héraldiques du blason royal, forment le symbole le plus expressif.

PIER PAOLO PASOLINI

Le Chaos

À l’été 1968, Pier Paolo Pasolini inaugure une rubrique dans l’hebdomadaire « Tempo » qu’il intitule Le Chaos : c’est l’année des contestations, des manifestations étudiantes, de la lutte pour les droits civils. Dans un pays qui est en train de changer rapidement, Pasolini intervient de manière fortement polémique sur les thèmes dominants du jour, et qui sont prétextes à des réflexions – réunies ici pour la première fois avec une préface d’Olivier Rey – fondamentales et novatrices : la condamnation de la télévision, la question émergente de la jeunesse, les positions de l’Église, les accusations du capitalisme. Il profite également de cet espace de liberté pour livrer à l’inspiration de magnifiques pages poétiques et littéraires, sur le cinéma, l’écriture, sa propre vie ; il polémique par lettres avec avec Moravia, dialogue avec des lecteurs ; il écrit à Visconti, sur Ungaretti, sur le festival de Venise, rédige des poèmes inédits sur New York, se laisse porter par le charme de Lyon ; il mentionne de jeunes intellectuels comme Régis Debray et Daniel Cohn-Bendit avec ironie et tendresse. Un grand livre, à la profondeur, à l’ampleur, à la beauté et au charme infinis.

STENDHAL

D’un nouveau complot contre les industriels

Dans ce petit pamphlet primesautier, Stendhal critique avec ironie et légèreté la prétention des industriels à se faire passer pour des hommes admirables et bienfaiteurs de l’humanité, et l’injonction qu’ils nous font de les reconnaître tels. Stendhal rappelle qu’au contraire, les seuls hommes admirables sont ceux qui, au-delà de tout calcul, conservent leur intégrité morale et sacrifient leurs intérêts à une cause supérieure – qu’ils soient célèbres comme Byron, Lamartine ou La Fayette, ou inconnus comme tant d’anonymes admirables. S’il visait alors Saint-Simon, le parallèle avec les grands capitaines d’industrie d’aujourd’hui (d’Elon Musk à Jeff Bezos en passant par Mark Zuckerberg) est si frappant qu’il fait de ce petit texte une friandise délicieuse, éclairante et rafraichissante.

WENDELL BERRY

Le grand démantèlement

Culture et agriculture contre l’agrobusiness

Berry, lui-même paysan, défend l´idée que l´agriculture représente un développement culturel et dépend d´une discipline spirituelle. Contre l´agriculture industrielle, qui coupe l´agriculture de son contexte culturel, détruit son ancrage familial et crée une distance entre les citoyens et leur terre, Berry défend une agriculture à taille humaine, familiale et respectueuse de l´environnement et des consommateurs. Quoique ce livre n´ait pas « le destin heureux d´avoir été démenti », ce classique, proche de Gorz ou Charbonneau, défend ceux qui luttent toujours dans leur vie quotidienne pour la préservation d´un monde respectueux de l´homme et de son environnement.

MATTHIEU GIROUX

L’oubli de la vie

Essai sur Michel Henry

Avec la phénoménologie de Michel Henry c’est un monde nouveau qui s’ouvre à nous, un monde où la pensée relève de l’épreuve de soi, où l’essence est invisible, où l’apparaître se caractérise par sa duplicité et où la Vie occupe enfin la place que la philosophie lui avait jusque-là refusé. La philosophie de Michel Henry constitue également une puissante charge contre le monde moderne, celui qui, selon le mot de Bernanos, conspire contre la vie intérieure. Sa pensée témoigne d’une inquiétude profonde face aux renversements des hiérarchies et aux transformations des modes de vie dont nous sommes les contemporains. Plus que tout, Michel Henry entend préserver ce qu’il y a de proprement humain dans l’homme contre les tentatives d’objectivation de nos existences. À quoi bon une société économiquement prospère et techniquement avancée si sa réalisation doit passer par l’anéantissement de l’homme ?

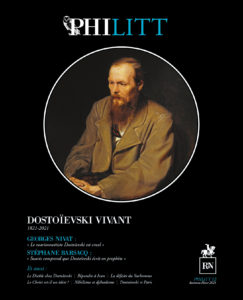

PHILITT 12

Dostoïevski vivant

Le 30 octobre 2021, nous célébrerons les 200 ans de la naissance de Dostoïevski, une des figures tutélaires, avec Charles Péguy, de l´aventure PHILITT. Ce nouveau numéro s´appliquera à montrer en quoi le grand écrivain russe est encore notre contemporain. S´il a le premier anticipé les crises spirituelles de son temps (montée du nihilisme, disparition de la foi) et les totalitarismes qui en découleront, il parle encore au lecteur du XXIe siècle qui est, lui aussi, confronté au doute existentiel. Analyses des grands textes de Dostoïevski et entretiens avec des spécialistes reconnus permettront de souligner le caractère actuel de sa pensée.

NOUVELLE ANTHOLOGIE DU GRAND INQUISITEUR

par Florence Louis et Edouard Schaelchli

Parabole d’une grande puissance devenue classique et proverbiale, la légende du Grand Inquisiteur (passage des Frères Karamazov) est l’un des textes les plus puissants du génie russe, ici reproduit en intégralité. Florence Louis et Edouard Schaelchli font apparaître dans leurs analyses toute l’ampleur, la complexité et la profondeur des questions posées et provoquées par ce texte de Dostoïevski, en s’appuyant sur différents textes et auteurs qui en prolongent l’écho : Un Satan chrétien, de Bernard Charbonneau ; La passion de la nuit et la loi du jour, de Jean Brun ; L’amour et l’ordre, de Jacques Ellul (tous trois en version intégrale) ; ainsi que d’extraits de Soloviev, Kierkegaard ou encore Villiers de l’Isle d’Adam. Le livre le plus complet sur l’un des textes les plus importants qui ne cessent de hanter la pensée occidentale.

RENAUD VIGNES

L’accélération technocapitaliste du temps

Dans une civilisation de l’accélération continue, les distances ne se mesurent plus en kilomètres, mais en durée. La nature même du temps se met à changer et sa maîtrise devient l’apanage d’entreprises censées nous prescrire de « meilleures » décisions que celles que nous aurions prises nous-mêmes. C’est ainsi que notre destin semble nous échapper. Plus aucune institution n’est capable aujourd’hui d’imaginer des modes de régulation permettant d’éviter les crises qui se succèdent de plus en plus rapidement et d’une ampleur toujours plus grande. Comme dans un bolide, les logiciels qui pilotent le monde technocapitaliste sont les seuls à bord ! Il est urgent pour les citoyens de reprendre le contrôle de leur vie.

ALEXANDRA ARCÉ

Jung et l’occulte

Carl Gustav Jung a élaboré une théorie du développement psychique dans laquelle la spiritualité joue un rôle décisif. Bien plus que l’inventeur de la psychanalyse, Sigmund Freud, il se consacrera aux rêves, aux visions et aux fantasmes de nature mythique, mais aussi aux phénomènes dits parapsychiques tels que la télépathie ou les coïncidences signifiantes.

À la même époque, en France, René Guénon travaille à synthétiser les principes d’une connaissance traditionnelle que les siècles ont dissipé voire corrompu. Déclarant œuvrer comme porte-parole de la Tradition, il aide ses contemporains à prendre conscience de l’éloignement inéluctable entre l’homme et l’Absolu.

Les démarches de Jung et de Guénon peuvent sembler similaires, puisqu’ils contestent tous deux l’esprit matérialiste de notre époque. Pourtant, aucun rapprochement ne s’est produit de leur vivant et, bien plutôt, Guénon a consacré quelques-uns de ses textes à une critique féroce de la psychologie analytique jungienne. Cette confrontation mérite aujourd’hui d’attirer notre attention : la dénonciation par Guénon de l’attitude faussement spirituelle de Jung pourrait en effet nous aider à éclaircir les zones d’ombre de la psychologie analytique.

XU ZHANGRUN

Alerte virale

Écrit en pleine crise du coronavirus en Chine, ce petit livre est un brûlot qui valut à son auteur, intellectuel prestigieux et réputé, d’être démis de ses fonctions à l’université de Tsinghua avant d’être emprisonné. En colère contre la gestion calamiteuse du Parti unique du coronavirus, Xu décrit incrimine impitoyablement le système de plus en plus autocratique mis en place par Xi Jinping et passe en revue tout ce qui a contribué à la crise : corruption, lâchetés, incompétence, mépris de la vie humaine et du peuple, tyrannie, politique de cour, censure, totalitarisme, surveillance globale et numérique. Ce texte courageux, écrit par un intellectuel d’un grand courage, offre une vision de l’intérieur sans pareil de la situation chinoise actuelle.

BERNARD CHARBONNEAU

La société médiatisée

S’imbriquant dans la globalité industrielle, l’information est devenue elle-même une grande industrie. Non seulement les médias n’informent pas sur la réalité et la nature des changements sociaux, mais font en outre obstacle à une prise de conscience et à une véritable connaissance de ce changement. Sous prétexte d’informer l’opinion, presse, radio et surtout télévision font vivre des masses passives dans l’imaginaire.

Bilan de toute une vie de lutte impuissante pour informer l’opinion des effets dévastateurs et liberticides du développement techno-industriel en cours, La société médiatisée montre comment cette médiatisation, en faisant intérioriser leurs contraintes par les individus et les peuples, est au service de la cohérence des sociétés capitalistes ou socialistes dont elle est devenue l’un des rouages moteurs.

PHILITT n°11

Déclin et salut de la littérature

Dans ce 11e numéro de Philitt (désormais éditée par les éditions R&N), articles, essais et entretiens permettent de s’interroger sur l’état de la littérature contemporaine, en mêlant critiques et apologies. Si certaines pratiques du milieu de l’édition favorisent le développement d’une littérature commerciale et obligent à redéfinir le statut d’écrivain, des entreprises authentiquement littéraires perdurent et méritent d’être valorisées. Contre la tentation d’une déploration univoque de la perte de la littérature, la revue tient à rappeler que la littérature vit toujours à travers certaines grandes figures contemporaines. Un numéro rafraîchissant, ample, à la pointe d’aujourd’hui, avec deux entretiens inédits de deux des plus grands écrivains contemporains (Krasznahorkai et Cartarescu…).

MARC HALEVY

Dieu sait-il ce qu’il fait ?

L’univers a-t-il un sens, un but ou une intention ? Depuis la haute antiquité, les réponses données à cette question ont subi des évolutions notoires, mais aussi des revirements violents et profonds. De nos jours, nous vivons à nouveau une telle bifurcation majeure : notre vision du Tout, du cosmos, de l’univers est en train de se révolutionner radicalement sous l’effet de la physique contemporaine. Et si l’univers était en construction, comme un arbre qui pousse de l’intérieur ? Et si cet arbre-univers avait une âme, c’est-à-dire une force intérieure qui le pousse à pousser, qui le pousse à s’accomplir ? Et si cette force intérieure était d’une certaine manière ce que bien des traditions spirituelles appellent Dieu ? Voilà autant d’interrogations qui seront abordées ici depuis la perspective des philosophes anciens jusqu’aux développements les plus récents de la science.

JACQUES ELLUL

A temps et à contretemps

Jacques Ellul a accordé au début des années 1980 à Madeleine Garrigou-Lagrange des entretiens passionnants et emplis d’intelligence. Il y parle de ses maîtres (Karl Marx, Calvin, Karl Barth et Kierkegaard), de ses amis (Bernard Charbonneau, Jean Bosc) ; il y parle de sa pratique de la dialectique et de sa curiosité insatiable ; il y parle de théologie, de sa foi en Jésus-Christ ; il y parle de politique, de Révolutions ; du communisme, du marxisme, de l’Église ; il y parle d’action, de sa maxime devenue célèbre (« penser globalement, agir localement), de ses engagements personnels (sa paroisse, la côte Atlantique) ; il y parle d’amour, d’humour et de foi. Ces entretiens sont immanquables pour tous ceux qui s’intéressent à la grande œuvre prolifique de Jacques Ellul comme ceux qui voudront apprendre à le connaître davantage.

ROMANO GUARDINI

Lettres du lac de Côme

(Sur la technique et l’humanité)

Ce petit livre édifiant est le recueil des lettres écrites par le philosophe et théologien Romano Guardini au milieu des années 20. Profondément inquiet des défis que doit affronter l’humanité, dont la culture est de plus en plus dominée par la technique, il nous offre une méditation sensible de grande profondeur. Avec une clarté prophétique et une clairvoyance impressionnante, ces lettres émouvantes qui traitent de la difficulté de vivre dans une époque vouée à la technique sont toujours aussi chargées de vérité un siècle après leur rédaction.

NICOLAS BERDIAEFF

Destin de l’homme dans le monde actuel

Dans ce texte important dans son œuvre, le philosophe russe décrit le déclin de la spiritualité et la déshumanisation d’un monde qui bascule vers le totalitarisme (1936). Il analyse notamment l’idée de guerre, imposée par des régimes politiques collectivistes qui font régner le matérialisme et le mépris de l’individu, mais aussi la servitude volontaire de ce dernier, qui aspire à la force au détriment de lui-même et de sa liberté. La technique, les concepts nouveaux de race, de nationalité, les totalitarismes sur le point de tout emporter ; Berdiaeff prophétise quelques années avant la guerre que l’homme est en voie de bestialisation, au point de se demander s’il mérite encore d’être appelé tel. Comme souvent dans son œuvre, Berdiaeff s’appuie sur son christianisme pour appeler à une renaissance spirituelle, en admonestant toutefois les chrétiens et leur hypocrisie.

BERNARD CHARBONNEAU

Je fus

Essai sur la liberté

Je fus, que son ami Jacques Ellul tenait « pour un des seuls livres fondamentaux sur la liberté », est l’œuvre de philosophie existentielle majeure de Bernard Charbonneau.

Cet Essai sur la liberté, véritable odyssée intellectuelle et sensible d’une liberté incarnée, à laquelle Bernard Charbonneau donne corps, sang, chair, esprit et style d’une manière incomparable, s’articule autour de l’autre concept central de sa pensée : la nature.

Imprégné des intuitions de ses maîtres (Montaigne, Pascal, Kierkegaard, Nietzsche), Charbonneau explore le concept de liberté sous toutes ses formes ; la sienne est une liberté forcément tragique (« le plus dur des devoirs ») qu’il oppose au « mensonge de la liberté » et à tous ses avatars idéologiques, technoscientifiques ou consuméristes.

Un livre indispensable pour quiconque cherche à être vraiment libre, c’est-à-dire à interroger les conditions de possibilité de sa propre liberté – et surtout à la vivre, ici et maintenant.

DANY-ROBERT DUFOUR

Fils d’anar et philosophe

Pour la toute première fois, le philosophe Dany-Robert Dufour évoque sa vie et les grands événements qui l’ont jalonnée, de l’enfance à la consécration d’écrivain, en passant par Mai 68, l’activisme politique et la prison. Il dresse aussi un bilan intellectuel de son œuvre, en démêlant un par un les principaux fils de sa pensée. Ces entretiens sont l’occasion de revenir sur cinquante années d’histoire politique et intellectuelle en France. On y découvre un témoignage profond sur l’époque de l’indépendance algérienne, sur les révoltes estudiantines, mais aussi sur la libéralisation générale de la société au tournant des années 1980. Dany-Robert Dufour relate ainsi les rencontres qui ont marqué son existence : Kostas Axelos, Marcel Gauchet, Serge Leclaire, Alain Caillé, Jean-Claude Michéa et beaucoup d’autres.

CE MONDE QUI VIENT

Collectif

Nous sommes entrés dans une ère de grandes convulsions. Les crises se multiplient autour de nous, qu’elles soient politiques ou institutionnelles, industrielles ou financières, écologiques ou sociales, identitaires ou religieuses. Partout, on s’inquiète pour l’avenir. Nos aïeux attendaient des lendemains qui chantent ; mais le présent ne cesse de déchanter.

Le mot krisis, en grec antique, signifiait à la fois le problème et la solution. La crise désigne un moment de rupture : le monde ancien meurt, pendant qu’un nouveau cherche à naître. Nous sommes entrés dans une de ces époques. Les cinquante dernières années ont charrié avec elles davantage de bouleversements que tous les siècles précédents. Mondialisation, numérisation, ubérisation ; essor inédit des réseaux virtuels et de l’interconnexion ; bientôt transhumanisme, robotique et cybernétique. Tous les repèrent se mettent à vaciller.

Face aux angoisses, aux fractures et aux crispations, l’heure est plus que jamais venue de renouer avec un sens libre du débat. Des intellectuels issus de tous les champs disciplinaires ont accepté de répondre aux interrogations de notre temps. Ils sont sociologues, historiens, philosophes ou économistes. Loin d’être d’accord sur tout, ils partagent cependant un même souci de notre destinée collective. Les pistes qu’ils dessinent contribueront à nourrir les réflexions politiques de ces prochaines années.

ISAIAH BERLIN

Les racines du romantisme

L’un des historiens des idées les plus influents du XX siècle dissèque et analyse un mouvement qui a changé le cours de l’histoire. Brillant, éclairant, profond et éloquent, cet essai célèbre et resté inédit en français est une performance intellectuelle originale et aboutie qui est parvenue au rang de classique.

Isaiah Berlin y passe en revue les nombreuses tentatives de définir le romantisme, distille son essence, retrace son évolution depuis ses premiers soubresauts jusqu’à son apothéose, et montre comment ce mouvement continue d’influencer notre vision du monde…

DENIS COLLIN / MARIE-PIERRE FRONDZIAK

La force de la morale

(Comment nous devenons humains)

Les crises manifestes dans lesquelles nos sociétés se débattent remettent au premier plan les questions de morale et la possibilité de déterminer les principes d’une morale commune. Tout le monde commence à percevoir que le slogan « c’est mon droit », revendiqué par tout un chacun, nous mène droit dans un mur.

Cet ouvrage propose en premier lieu de déterminer les fondements d’une morale commune qui pourrait valoir devant le tribunal de la raison. Il propose ensuite d’essayer de comprendre comment la morale se transmet et pour quelles raisons nous finissons le plus souvent par lui obéir…

GEORGE ORWELL

L’empêchement de la littérature

L’Orwell essayiste a écrit de très nombreux essais, la plupart parus dans la presse de l’époque. Peu cependant traitent directement de la liberté d’expression et de pensée, thèmes chers s’il en est à l’auteur de La Ferme des Animaux et de 1984.

Dans ce petit texte offensif, prononcé à l’occasion d’un événement en faveur de la liberté de la presse, Orwell s’insurge contre les discussions sur le sexe des anges quand elles ne sont pas de franches louanges envers le communisme soviétique…

ERNESTO SABATO

L’univers et soi

Premier livre du grand écrivain argentin Ernesto Sabato, L’Univers et soi (1945) est l’entrée fracassante d’un physicien dans la carrière littéraire.

Dans cet abécédaire inédit qui lui valut l’un des prix les plus prestigieux d’Argentine (décerné par un jury où siégeait son illustre ainé Bioy Casares), le jeune Sabato, déjà lucide, méditatif, drôle, révolté, passe en revue les faits politiques et philosophiques hérités de la modernité et analyse avec style et clarté leurs conséquences au XXe siècle…

EMMANUEL MOUNIER

La petite peur du XXe siècle

Emmanuel Mounier aborde ici les questionnements existentiels, philosophiques et politiques qui accompagnent le développement de la technique et du machinisme et s’attaque au catastrophisme qu’ils suscitent au sortir de la Seconde Guerre Mondiale.

Autour des concepts d’apocalypse (dont la notion contemporaine « d’effondrement » représente l’envers laïque), de machinisme et de progrès…

BERNARD CHARBONNEAU

L’Etat

Écrit à la fin et au lendemain de la Deuxième Guerre, à un moment où l’État devenait de plus en plus puissant en même temps qu’incritiquable, ce livre-somme est l’œuvre politique majeure de Bernard Charbonneau. Ce livre impubliable à une époque obsédée par les horreurs du nazisme et la puissance du stalinisme est devenu pour ses admirateurs, comme Jacques Ellul, un classique.

GEORG WEERTH

Vie et faits du fameux chevalier Schenapahnski

PIERRE DRIEU LA ROCHELLE

Récit Secret

NOS AUTEURS

· Nicolas Berdiaeff · Isaiah Berlin · Wendell Berry ⋅ Rachel Bespaloff ⋅ Cristina Campo ⋅ Bernard Charbonneau · Pierre Drieu la Rochelle · Jacques Ellul · Miguel Espinosa · Romano Guardini · Byung-Chul Han · Ludwig Klages · Leopold Kohr · Emmanuel Mounier · George Orwell ⋅ Pier Paolo Pasolini · Charles Péguy · Ezra Pound · Ernesto Sabato · Oswald Spengler · Stendhal · Miguel de Unamuno · Georg Weerth · Simone Weil · Maria Zambrano · Xu Zhangrun ·

· Alexandra Arcé · Elisabeth Bart · Denis Collin · Dany-Robert Dufour · Matthieu Giroux · Marie-Pierre Frondziak · Marc Halévy · Florence Louis · Gilbert Merlio · Edouard Schaelchli · Renaud Vignes ·

NEWSLETTER :

contact AT rn-editions.fr

R&N ÉDITIONS

495 route de la Sûre, La Murette (38140)

Search engine

Use this form to find things you need